お花見🌸(2年生)

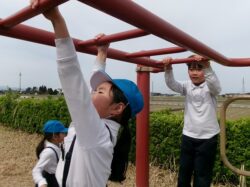

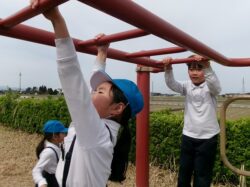

4月11日(木)に、オレンジパークへ校外学習に行きました。桜がきれいに咲いていて、桜の木の下で集合写真を撮りました。その後は、春の生き物を見つけたり、元気いっぱいに走り回ったりして、四季の変化を感じて楽しんでいました。

4月11日(木)に、オレンジパークへ校外学習に行きました。桜がきれいに咲いていて、桜の木の下で集合写真を撮りました。その後は、春の生き物を見つけたり、元気いっぱいに走り回ったりして、四季の変化を感じて楽しんでいました。

4月11日(木)、3年生の子供たちは1年生の子供たちと一緒に音楽の授業を行いました。3年生は、1年生の前で舟橋小学校の校歌を歌いました。1年生は、歌詞を見ながら静かに3年生の歌声を聞いていました。3年生の歌を聞いた1年生からは、「素敵だね。」「歌詞を見なくても歌える3年生はすごいな。」という感想を発表していました。

3年生には、これからも「お兄さん、お姉さん」としての活動の幅を広げてもらいたいと思います。

令和6年度が始まって、1週間がたちました。

グラウンドで50m走や100m走をしてタイムを計っています。

「最後までがんばって!」という応援の声も聞こえてきます。

教え合いの時間では、きれいな字で書けていたらほめ合っています。

みんなで一緒に教科書の文章を音読する場面もあります。

黒板の文字をノートにていねいに書き写したり、大切なところに赤線を引いたりしています。

理科では実験の学習をしています。

桜や春の生き物の観察に外へ出かけた学年もあります。

授業の始めと終わりには、よい姿勢になって挨拶をしています。

みんなで挨拶を揃えた後の休み時間は、気持ちがいいです。

1年生は交通安全教室を行いました。

交通安全のお話を一生懸命に聞いていました。

今日、1年生が帰る前に、

「給食、おいしかったよ。全部食べられたよ」

「学校楽しかった!まだ帰りたくないな」

と話していました。

すてきな今年度の始まりの週になったようです。

4月9日(火)見守り隊出発式がありました。今回は雨天であったので、登校班の班長のみが体育館に集まる形で開催されました。式では、加藤見守り隊や佐々木駐在所長よりお話をいただきました。その中で、交通安全に努めるとともに、見守り隊に対してしっかり挨拶をしてほしいとのお願いがありました。最後に児童の代表が日頃の見守り活動に対する感謝を述べました。今年度も事故のない一年間にしたいものです。

4月9日(火)給食が始まりました。今朝は激しい風雨に見舞われた子供たちでしたが、給食を食べることで大いにエネルギーチャージしていました。また、初めて尽くしの1年生ですが、とてもお行儀がよく、おいしそうに笑顔で食べているので、その姿に教職員も癒されています。本当に素敵な子供たちです。

4月8日(月)、新入生34名全員が出席し、入学式を行うことができました。6年生が事前に準備をしてくれたこともあり、無事に式を終えることができました。

1年生は、少し緊張しながらも、名前を呼ばれると元気のよい返事ができました。また、来賓の方から「おめでとうございます」と言われると、「ありがとうございます」と声を合わせて挨拶していました。

式の中で、6年生が小学校生活について紹介しました。大きな声で、分かりやすく発表していました。

1年生が入学して、今年度の舟橋小学校の児童数は194名となりました。1年生が早く学校生活に慣れることができるよう、上級生と教職員でサポートしていきます。

4月5日(金)、今日から舟橋小学校の令和6年度が始まりました。

新2年生から新6年生までの子供たちが元気に登校し、さわやかな挨拶を校内に響かせていました。

本日は着任式、始業式を行いました。

-着任式-

今年度は、6名の先生方が赴任し、挨拶をされました。子供たちは「どんな先生だろう」と、ステージ上の先生方の自己紹介を、期待いっぱいの目で見ながら話を聞いていました。また、その後に転入生の紹介もありました。新しい先生や友達との出会いに、嬉しそうな子供たちでした。

-始業式-

初めに校長先生のお話を聞きました。校長先生からは、「笑顔かがやく、魅力ある学校」をつくっていくために、「挨拶」「挑戦」「協力」の3つを大切にしていきましょうという話がありました。子供たちは、校長先生を見つめながら、静かに話を聞いていました。

その後、担任の先生が発表されました。発表の際には子供たちから驚きの声が上がったり、拍手が起きたりしていました。そして、先生に「よろしくお願いします。」と大きな声で挨拶していました。その後は、全校で校歌を歌いました。大きな声で、元気に歌っていました。

始業式の後、新しい担任の先生と学級活動を行いました。子供たちは、担任の先生との授業を楽しみにしている様子でした。

子供たちにとって、新しい出会いがいっぱい、ドキドキワクワクがいっぱいの一日になりました。今年度も、元気に楽しく学校生活を送ってほしいと思います。

3月30日(土)、子供たちの1年間の取組が富山テレビで放映されました。自然との関わりからも豊かな思いやる心をが育っていることを実感しました。大変よくできました!

3月27日(水)、今年度で異動・退職される6名の先生方の離任式を行いました。

離任される先生方のお話を、子供たちは静かに、真剣な様子で聞いていました。先生と過ごした日々を思い出し、目に涙を浮かべている子供もいました。

その後、代表の子供たちが、先生との思い出や感謝の言葉を添えて花束を渡しました。

最後に、全校生で「お別れの道」をつくり、先生方をお見送りしました。子供たちはハイタッチをしたり、握手をしたり、プレゼントを渡したり、感謝の言葉を伝えたりと、様々な形で別れを惜しんでいました。ありがとうございました。

3月22日(金)、令和5年度修了式が行われました。

はじめに、3・5年生の代表の子供が「3学期のあゆみ」を発表しました。書初め大会の練習や卒業を祝う会の準備で、頑張ったことや活動を通して学んだことなどを発表していました。聞いている子供たちも、真剣な表情で自分の3学期のがんばりを振り返りながら聞いている様子でした。

その後、各学年の代表の子供たちが修了証を受け取りました。子供たちは緊張しながらも、堂々と受け取っていました。代表以外の子供たちも、自分の学年が呼ばれるとまっすぐ立って見守っていました。

校長先生の話では、年度の初めに話されていた、「大好き大作戦」の振り返りを行いました。校長先生が「舟橋村のことが、これまでより大好きになった人は手を挙げましょう。」と呼びかけると、多くの子供たちがピンと手を挙げていました。今年度は学習や生活の中で地域の方々との関わりも多く、子供たちにとって舟橋村が大好きになる機会がたくさんあったのではないかと思います。また、春休みは次の学年の助走期間であり、大切に過ごしてほしいと話されていました。

子供たち一人一人の式に臨む態度や表情から、とても充実した3学期、とても充実した1年間だったことが伝わってきました。