第2回 舟橋村地域学校保健委員会を開催

11月14日(木)、舟橋小学校にて、舟橋村地域学校保健委員会を開催しました。

今年度、2回目となる本委員会は、こども園、小学校、中学校が子供の健康課題に連携して取り組むことで、学校と保護者、地域が一体となった健康教育を推進していくものです。

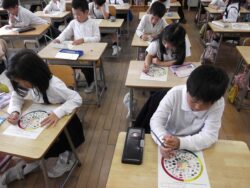

今回のテーマは、自分のライフスタイルにあった「マイベスト生活リズム」を考え、実践することの意義を理解し、日常生活の中で意識して取り組むようになってほしいと設定されました。今年度は「睡眠」のほか、「食事」「運動」「メディア」の中から各自で目当てを決めて取り組んでいます。

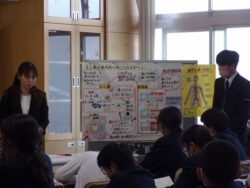

6月に行った一回目から5か月近く経過しました。今回は、10月の生活チェック週間の結果を中学生に発表してもらった後、小学5年生と中学2年生による合同学習を行いました。また、地元にお住まいの富山大学助教 立瀬剛志先生から「マイベスト生活リズムをつくろう」と題して、生活習慣を整えることの大切さを分かりやすく教えていただきました。今後もマイベストを目指して取り組んでいきたいという思いが大いに高まったものと思われます。