絵本給食「よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし」

今回は「よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし」という絵本です。色彩鮮やかなイラストに、「おはなし」という文字が入った少し変わったタイトルに子供たちも絵本の中身が気になっている様子でした。

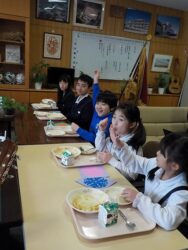

2月は2回に分けて、誕生会食が行われました。

1回目の様子(2月6日)

2回目(2月10日)

給食委員会からの「2月の昔の言い方は?」というクイズでは、正解者が一人もおらず、自分の誕生月が「如月(きさらぎ)」ということを知って、みんなで顔を見合わせていました。

その他、「節分の豆はいつ投げるでしょう?」「節分にはどんな大豆を使うでしょう?」など、2月らしいクイズをして楽しみました。

校長先生からのバースデーソングや、切り絵のプレゼントの後、今月は「ドラゴンを作ってほしい」「にわとりにして」など、難しい切り絵がリクエストされ、校長先生を悩ませていました。

2月5日(水)に、1・2年生で雪遊びをしました。14日(金)の校外学習に向けて、スキーウエアや長靴の着脱の練習をしました。スキーウエアを着てから、長靴に雪が入らないように上手く履くことに悪戦苦闘して、頑張っていました。グラウンドでは、雪合戦や雪だるまづくりをして、久しぶりの大雪を楽しんでいました☺

校外学習もみんなで、元気に楽しく行ってきたいと思います♡

2月7日(金)、来年度入学する年長さんが、半日入学体験をしました。

5年生は、受付や誘導、会場設営、年長さんへの絵本の読み聞かせ等を行いました。来年度の最高学年として、自分から動き、年長さんや保護者の方に優しく丁寧に接していました。

1年生は、年長さんに小学校の生活に関するクイズを出題しました。「舟橋小学校には、今何人の子供が通っているでしょう。」「小学校に毎日持ってくるものはなんでしょう。」等のクイズを、大きな声で堂々と発表していました。クイズの後は、だるまさんが転んだをして一緒に遊びました。

年長さんはクイズや遊びに楽しそうに参加していました。来年度、一緒に勉強できることを楽しみにしています。

2月4日(火)3年生はクラブ活動の見学を行いました。

グループに分かれて、興味のあるクラブを4つ見学しました。各クラブの様々な活動を、子供たちは目を輝かせながら見学していました。クラブの中には活動を体験させてもらえるところもあり、子供たちにとって自分が活動する姿を想像できたようでした。下校時には「僕は〇〇クラブに入りたいな。」と嬉しそうに話している子供もいました。

見学を通して、子供たちは来年度から始まるクラブ活動がとても楽しみになったようでした。今年度も残りわずかですが、4年生の活動をよい形で始められるように、今からしっかり準備していきたいと思っています。

2月1日(土)に学習参観、学年・学級懇談会を行いました。今回は、各学年2時間の授業を公開しました。

今年度最後の学習参観ともあり、子供たちはとても張り切って学習に取り組んでいました。お子様の成長した姿を、ご家族の皆様に見ていただけたことと思います。

お忙しい中、たくさんの方々にご来校いただき、ありがとうございました。

今月も校長室で誕生会食が行われました。

2回に分けて行われた様子を紹介します。

1回目の様子(1月16日)

2回目の様子(1月30日)

今月は、自己紹介の時に、偶然「隣の人と同じ誕生日!」ということが続き盛り上がりました。

また、給食委員会からは、なぞなぞが出題され、簡単そうで難しい問題に周りの人と答えを相談し合う姿が見られました。

校長先生から、ギター演奏や切り絵のプレゼントをいただいた後、「ブリ」や「ホタルイカ」「カニ」など富山県ならではの切り絵を作る様子を見て楽しみました。

1月29日(水)、1月のハッピースマイル集会がありました。

歌声タイムでは、「きっと届ける」を合唱しました。ゆっくりと歌いすぎてテンポがとれなくなってしまう場面もありましたが、心を込めて歌おうとしている様子が見られました。

表彰では、多読賞や書初大会等で、多くの子供たちが表彰され、嬉しそうに賞状を受け取っていました。

運動委員会からは、廊下歩行についての発表がありました。廊下を走ることの危険性について、劇を交えて分かりやすく発表していました。また、冬におすすめの運動として、縄跳び(短縄跳び、大縄跳び)の発表がありました。運動委員がリズミカルに跳ぶ様子を見て、子供たちは大きな拍手を送っていました。

運営委員会からは、毎朝元気に挨拶をしている人の表彰がありました。賞状をもらった子供たちは、とても嬉しそうでした。

担当の先生から、タブレット端末の使い方についての話がありました。使用時間を守る、大切に使う、学習のために使うといったタブレット端末を使うときのルールや、タイピングゲームを使う時の約束について話されました。約束を守って、タブレット端末をたくさん活用していってほしいです。

集会が終わった後、「廊下は歩かないとね。」と話をしている子供がいました。また、下校時にとても元気な声で挨拶をしている子供もいました。運動委員や運営委員の発表を聞き、さっそく実践していた子供たちでした。

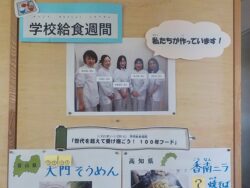

今年度の給食週間は、「100年フード」がテーマでした。

一週間を通して、全国各地の100年フード(めん編)をいただくことができました。

【100年フード(後半)】

高知県「にら塩焼きそば」

愛知県「きしめん」

大阪府「うどんギョーザ」

めん料理は、お椀によそうのが難しいのですが、長いめんを、おたまや、うどん用の杓子を使って一生懸命よそう姿が見られました。

最終日の「うどんギョーザ」は楽しみにしている人が多く、「うどんかな」「ギョーザかな」「ギョーザの中にうどんが入っているのかな」と話題になっていました。

実際は、ギョーザの具に細かく切ったうどんを混ぜて焼いたものです。

調理員さんが一つずつ丸めて作ってくださいました。

また、給食室近くには、調理員さんのお仕事体験コーナーがあり、プレートの上にハンバーグを並べる体験をすることができました。

各教室では、調理員さんのお仕事の動画を見る時間もあり、全校分の給食を作る大変さに気付いた人もいたようです。

これからも感謝の気持ちをもって給食をいただきたいと思います。

毎年、1月24日から1週間は「全国学校給食週間」です。

給食の大切さや楽しみを広めるの取組が全国で行われます。

本校では、22日からの1週間を給食週間として特別献立を実施しています。

今年度のテーマは「100年フード」です。

地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化として、文化庁で認定された料理が毎日登場します。

初日は「富山県」の100年フードでした。

富山県では、「大門素麺」「氷見のぶり食文化」「五箇山かぶらの甘酢漬」等が100年フードに認定されています。

給食では「そうめん汁」「ブリカツ」や「赤カブ」が入ったあえものがでました。

2日目は「福島県」の100年フードでした。

福島県で認定されている料理の中から、「郡山ブラック」がでました。

大きな焼豚が入ったラーメンの上に、なるとやほうれん草をトッピングしていただきました。

また、給食時間の放送では、各学年の代表者が調理員さんへお手紙を読んでいます。子供たちは緊張しながらも、自分の好きなメニューや、美味しい給食を作っていただいていることへの感謝の気持ちを伝えていました。

この後の特別メニューも、作ってくださる方々に感謝の気持ちをもって味わっていただきたいですね。