自転車教室を行いました

4月23日(水)、舟橋村駐在所 佐々木所長さん、交通安全協会 吉川支部長さん、交通指導員の森田さんにご協力いただき、自転車交通安全教室を行いました。

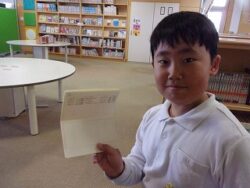

子供たちが自転車に乗り、横断歩道や踏切などがあるコースを運転する中で、指導員の方々に自転車の安全な乗り方を教えていただきました。

子供たちは、指導員の方々のアドバイスをよく聞き、自転車に乗っていました。

「自転車は道路の左側を通る」「自転車に乗る時は必ず後ろを見る」など、大切な交通ルールをたくさん教えていただきました。実際に道で自転車に乗る時も、今日のお話をしっかりと意識し、安全に気を付けて行動してほしいと思います。