就学時健康診断を手伝いました(5年生)

10月23日(木)、来年度入学する年長さんが来校し、就学時健康診断を行いました。

5年生が、受付や会場設営、年長さんの誘導等のお手伝いをしました。健診後は、待機室で年長さんと一緒にぬり絵や折り紙をしたり、紙芝居の読み聞かせをしたりしました。来年度の最高学年として、年長さんや保護者の方に優しく丁寧に接していました。

10月23日(木)、来年度入学する年長さんが来校し、就学時健康診断を行いました。

5年生が、受付や会場設営、年長さんの誘導等のお手伝いをしました。健診後は、待機室で年長さんと一緒にぬり絵や折り紙をしたり、紙芝居の読み聞かせをしたりしました。来年度の最高学年として、年長さんや保護者の方に優しく丁寧に接していました。

10月15日(水)、5年生がふなはしこども園、すきっぷ園の年長さんと交流しました。総合的な学習の時間に、どのように交流すれば年長さんと楽しく過ごすことができるかを考え、交流会を企画しました。猛獣狩りやしっぽ取り等のゲームを行い、楽しく交流することができました。

7月15日(火)、人権の花運動伝達式がありました。

中新川地区の人権擁護委員のみなさんから、ベゴニアの花を贈呈していただき、ベゴニアの花の育て方や、「人権」という言葉の意味、自分や友達、周囲の人の人権を尊重することの大切さについてお話をしていただきました。人権に関するクイズや、人権イメージキャラクターである「人KENまもる君・人KENあゆみちゃん」の登場もあり、子供たちは時に真剣に、時に盛り上がりながら話を聞いていました。

児童代表の子供は、「『人権の花』のお世話を通して、だれもが気持ちよく過ごせる社会について考えたいと思います。これからも、決めつけた見方をせず、相手の気持ちを考えたいと思います。」と挨拶していました。ベゴニアのお世話を通して、人権について考える機会になればと思います。

7月4日(金)、7月7日(月)、5年生は写真家のテラウチマサトさんを講師に迎え、「生きる知恵プロジェクト」の学習を行いました。

子供たちは、自分たちで撮った写真を見ながら、写真からどのような思いが伝わるか、どのような点が工夫されているかを話し合いました。写真が写るたびに、子供たちからは歓声が上がり、「これはどんな気持ちを表現したのかな?」と積極的に話し合っていました。

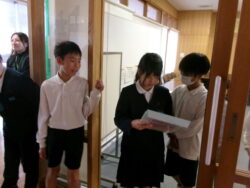

7月1日(火)、7月2日(水)、ふなはしすきっぷ園さんとふなはしこども園さんの年長児さんが、小学校の見学に来られました。来年度最上級生になる5年生が、学校案内をしたり、一緒にゲームをして楽しんだりしました。

学校見学では、年長児さんたちは気付いたことをつぶやきながら、楽しそうに学校内を回っておられました。教室の近くでは、静かに歩く約束をしっかりと守っておられました。ゲームの時間には、「じゃんけん列車」や「フルーツバスケット」等のゲームを楽しみました。5年生は、年長児さんの様子を見ながら、優しく話しかけていました。相手に合った接し方をする大切さを学んでいる様子でした。

笑顔いっぱいの、和やかな交流会となりました。

12日(木)の家庭科の授業で、手縫いのなみぬいの練習を行いました。先週までに、玉結びや玉止めの練習を済ませていたので、なみぬいの前に玉結び、なみぬいの後に玉止めもしました。針の穴に糸を通すことにも慣れて、玉結びの作り方やなみぬいの動画を見ながらすすめることができました。

針を布の下から通したり、布の上から通したりしながら、15cm程の直線の上をなみぬいで縫うことができました。慎重な子供たちは、針先が指に当たらないかな、と不安げに布の下からゆっくり針を出させていました。なみぬいの最後に玉止めをしました。「できたよ、なみぬい!」と大喜びする子供たちが多く、手縫いの楽しさを感じていたようでした。

授業の振り返りでは、子供たちの中から、「やってみたら意外に簡単だった。」「もっと縫ってみたい。」「違う縫い方もやりたい。」などの感想の発表がありました。今後も手縫いの練習を行います。

29日(木)の家庭科の授業で、手ぬい練習を始めました。

裁縫道具の中の様々な用具の名前や安全な使い方を確認し、実際に針に糸を通して玉結びを作ってみました。

手ぬいに初めて挑戦する子供がほとんどでした。針に糸を通そうとするのですが、手に取った針の穴を見て、「こんなに小さな穴に糸を通せるかなぁ。」と不安そうでした。

糸を通しやすくするために、糸切りばさみで糸を斜めに切ってみたらいいよ、と呼びかけると、子供たちはじっと糸の先を見つめて、先が細くなるように切りました。糸を通し終えた子供たちからは「やったー。できたよ。」と大きな声でこちらに伝え、嬉しそうな表情を見せていました。

その後、玉結びを作りました。人指し指に糸を巻きつけ、親指の上で糸をずらしてより合わせ、中指と親指で糸を押さえながら、反対の手で糸を引き、玉結びを作りました。途中で指から糸が離れていったり、ずらしてより合わせができなかったりして何度も何度もトライして、なんとかみんなが玉結びを作ることができました。できた玉結びを切り落として、何度も玉結びを作る子供たちもいて、一生懸命に取り組んでいました。

次回はなみぬいや玉止めに挑戦する予定です。

15日(木)に、家庭科の授業で調理実習を行いました。小松菜とじゃがいもを茹でて、茹で方の違いを実感することができました。

小松菜を茹でるために鍋に水を入れて沸かしながら、小松菜の茎の部分を丁寧に水洗いをしました。じゃがいもを水洗いをした後、包丁やピーラーを使って皮をむき、食べやすい大きさになるように切りました。じゃがいもの芽の部分を丁寧にくり貫くことができました。

湯が入った鍋に小松菜の茎から入れ、茹で具合を確認しながら葉の部分も湯の中に入れました。小松菜に比べてじゃがいもはなかなか柔らかくならないので、じゃがいもに竹串を指しながら、「全然柔らかくならないよ。」「まだちょっと固いな。」と子供たち同士で話し合いながら、じゃがいもが柔らかくなるのを待ち続けていました。

茹でた小松菜とじゃがいもの試食も行いました。子供たちは、小松菜に醤油をかけたり、じゃがいもにバターや塩こしょう、マヨネーズを付けたりして食べました。「みんなで作って食べるとおいしいね。」と話し合う様子が見られました。

子供たちは、準備、調理、後片付けまで、互いに声をかけ合い、協力しながらすすめることができました。今後は、手縫いの練習をして、小物作りを行う予定です。

3月5日(水)、児童会引継ぎ式を行いました。6年生から「舟橋小学校の伝統を大切に、力を合わせてがんばってください」という言葉とともに、5年生に「伝統の鍵」が渡されました。5年生の代表は「伝統を受け継ぎ、よりよい学校になるようにがんばります。」と、堂々と答えていました。6年生のよい姿を受け継ぎ、新たな学校のリーダーとして頑張ってほしいと思います。